- 7歳~100歳

- 1~2時間 /2~3時間

- 10:00 / 13:00 / 16:00

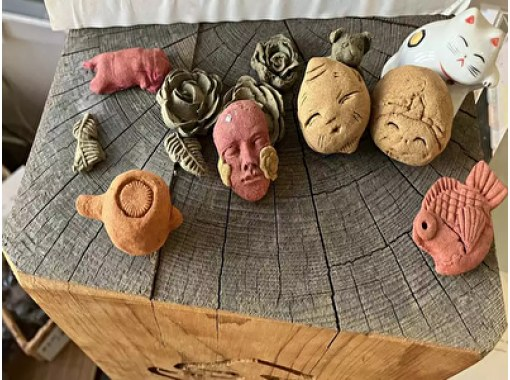

世界文化遺産姫路城より東へ4.8km、車で15分のところにある小さな工房です。 観光の合間に陶芸体験はいかがですか? 体験時間2時間のプランです。 陶芸体験では食器類全般(お茶碗、花瓶、お皿etc.)をお作りいただけます。 備前焼の粘土または備前焼粘土と赤土をブレンドした粘土を使用し焼成は電気窯です。 焼き色は灰被(はいかぶり)または緋襷(ひだすき)になります。

初めての陶芸体験で、本当に下手で先生に助けて頂く場面しかありませんでした、、、 でも、優しく、笑って助けてくれる先生のおかげで本当に楽しい時間を過ごすことができました!!! ありがとうございました!!!!

- 4歳~100歳

- 1時間以内

- 09:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00

- 6歳~100歳

- 3~4時間

- 09:00 / 14:00

千利休、織田信長や豊臣秀吉が活躍した戦国時代、安土・桃山時代を中心に茶道の世界で「破格の美」と称された歴史上最高峰の焼き物「古伊賀」。日本最大規模の6段登り窯を手作りで行った職人によるマンツーマンの指導により当時の茶道で使用された古伊賀作りを再生した淡路伊賀創りを体験できます。 古伊賀は、1400℃という他に類を見ない世界一高い焼成温度で、数日間に渡って焼き上げるため、形は歪み、時には薪を何度もぶつけて割れることもありますが、それを凌駕する絶対的な存在感と景色が破格の美と称されています。 (※焚火で250℃~450℃、熔鉱炉で1500℃) 淡路伊賀は古伊賀の再生を目的とし、見えない工程や価値を大事にしているため、現代的な道具であるバーナーや温度計、表面をガラス化させるうわ薬を使用しません。 戦国時代日本各地で戦が行われていましたが、誰もが本当は戦を望んでおらず、お茶会が戦を回避するための密談の場として機能していました。成功すれば戦を回避でき、失敗すれば戦となるような、特別なお茶会を成立させるための特別な道具として、古伊賀が使われていたとされています。 鶴来窯では、歴史・人の生死を左右していたお茶会で使用されていた古伊賀の再生、淡路伊賀の器作りを体験できます。 ※実際の体験は形成作業まで。2月の4昼夜にわたる窯焚き時には、その迫力の現場をいつでも見学することが可能です。形成作業・2月の窯焚き・4月以降の受け取りと、3度淡路島を訪れ堪能してください。 ■行程 1.作るものを決める 2.粘土を練る 3.成形する・紐づくり・手びねり・玉づくり ※実際の体験は形成作業まで。2月の窯焚き時ご自身が作成された物を見学できます。 ※年に一度、2月の窯焚き時に焼き上げる為、作品のお渡しは春以降となります。

- 10歳~100歳

- 1時間以内

お好きなお花や小物を選んだあと、ガラス瓶に飾り付けて、専用オイルを流し込み閉じ込めるハーバリウムづくり体験です。作品はお家に持って帰ることができます。旅の思い出になること間違いなし! ハーバリウムはお花屋さんや雑貨屋さんで見かける人気のフラワーアイテムです。ご自身でお好きな花や小物を選んで、瓶の中に飾り付けし、専用のオイルで閉じ込めて作成します。花にオイルが浸透することで色がより鮮やかになり、インテリアに適しています。作った作品はお土産として持って帰ることができ、お家でも『花のある暮らし』を楽しむことができます。瓶に密閉されていることで、お手入れも簡単です。 以下体験スケジュールです。 ●集合・受付 香りの館(写真参照にお越しください) ●ハーバリウム作り体験(30分)※材料を選ぶ時間は入っていません ①中身のお花を店内から選んでいただきます。 (中に入れるお花や小物は別途費用がかかります) ②体験のご説明 ③その後配置を考えながら材料を切り分けます。 ④ボトルに材料を入れ、最後はミネラルオイルを入れできあがり

- 10歳~100歳

- 1~2時間

- 10:30

100%天然由来のエッセンシャルオイルのみを使用したオリジナルの香水を作ることがでます。専門スタッフがお好みの香りの調香を手伝ってくれるので初心者でも安心です。作った香水は、お家に持って帰ることができるので、お家でも香りを楽しめます! 24種類のエッセンシャルオイルからお好きな香りを選び、調香していきます。香りのイメージを専門スタッフに伝えると、アドバイスしてくれるので、安心です。調香した香水は持ち帰ることができ、お家でも楽しむことができます。エッセンシャルオイルは香りの館で抽出したオリジナルもあるので、ここだけの香水が作れます。 以下体験スケジュールです ・10:20 集合・受付 香りの館(写真参照の建物にお越しください) ・10:30 オリジナル香水作り体験(50分) ①体験のご説明 ②24種類のエッセンシャルオイルから、お好みの香りを選びます。 (約10種類ほど) ③専門のスタッフが好みに合うようブレンドをサポートします。 ④スタッフの指導のもと、エッセンシャルオイルを調合していきます。 ・11:20 完成・終了

- 10歳~100歳

- 1~2時間

色とりどりの砂とお好みのガラス小物を入れて、デザインが完成したら、ローズの香りのジェルを入れていきます。キャンドルとして使用する場合は、ジェルを流し入れる時にろうそくの芯を入れることもできます。お家に持ち帰り、飾ってもよし、火を灯してもよし。オリジナルのジェルキャンドルを作ることができます。 色とりどりの砂や小物を使って、オリジナルのジェルキャンドルを作ることができます。専門のスタッフが作り方を教えてくれるので、初心者でも安心!お家に持ち帰って飾るもよし、火を灯してもよし!旅行の記念に人気です♪ 〜体験スケジュール〜 ●集合・受付 香りの館(写真参照にお越しください) ●ジェルキャンドル体験(40~60分)※材料を選ぶ時間は入っていません ①容器と中に入れる小物(中に入れる小物は別途費用がかかります)を決めます ②体験のご説明 ③容器に砂や小物をお好みで入れていきます ④ジェルを注ぎます(高温につきご注意ください) ⑤水のプールに入れて冷やし固めます ⑥終了

- 10歳~100歳

- 1時間以内

希少な白檀(びゃくだん)を原料に香りや形を選んで作るお香づくり体験ができます。成形後はお家で乾燥させて、火を灯したりお部屋のフレグランスとしてお楽しみください。 パルシェ香りの館のある淡路島北部は線香製造所が集まっており、香りの町としても知られています。香りの町ならではの希少な白檀(びゃくだん)を贅沢に使用したお香づくりが体験できます。お香の原料を学んだり、製造工程を体験したりお香のことも学べる時間です。お家に持ち帰り乾燥させ、火を灯したり、お部屋のフレグランスとしてお楽しみください! 以下体験スケジュールです ● 集合・受付 香りの館(写真参照にお越しください) ● お香づくり体験(50分) ①体験のご説明 ②4種類の香料から1つ選びます。 ③材料を乳鉢に入れ、粘土状になるまで乳棒を使って練ります。 ④棒を使いっ均一な厚さに伸ばします。 ⑤お好きな型に抜きます。 ⑥抜いたお香は段ボールの上に並べ、最後は段ボールを積み重ねて輪ゴムで止め、 パックに入れてお持ち帰りください。 ⑥終了 お家に帰って、お香を乾燥させてください(約2~3日程度)

- 6歳~100歳

- 2~3時間

- 09:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00

家業を継ぐ「瓦師 道上大輔氏」(大栄窯業社長)は、400年もの歴史を刻み続ける伝統産業の「淡路瓦」1枚1枚に込められた先人の「知恵」「技」「教え」などを紐解き、さらなる未来へ受け継ぐため『飽くなき挑戦』を続けている。挑戦し続けられる理由とは?その秘密に迫ります。 瓦師 道上大輔氏が自ら、空間全てが土と瓦で包まれた「ギャラリー土坐」で、悠久の時を経て淡路の土が生みだした「瓦」の魅力、一枚一枚の瓦づくりに込める想い、「瓦」が幾重にもなって創り出す風景、日本建築の「美しさ」へのこだわりなど「瓦」づくりにかける情熱全てを語ります。 「阪神淡路大震災で被害が大きかったのは屋根が瓦葺きだったから」という事実無根の風評被害で、淡路瓦は大きな打撃を受けました。現在も存続が危ぶまれる環境の中、「銀古美(ぎんふるび)」(新しいのにどこか懐かしい、ビンテージで古美た質感に焼きあげた瓦)に大きな可能性を見出し、これまでとは違う新たな淡路瓦の魅力を次々と引き出してきた道上氏。 その想いが今、カタチとなり「瓦」が人と人とを繋ぎ、日本の古き良き伝統美が見直されつつあります。瓦師 道上大輔氏の『飽くなき挑戦』は、これからも続きます。 お話を聞いたあとは、瓦工場の中にあるとは絶対に思えない、土と瓦で包まれた空間、江戸時代から続く瓦の生産で栄えた町並みが見える風景、そして道上氏の「美」に対する想いが感じられる「ギャラリー土坐」で、あなたも瓦職人になったつもりで、瓦の新たな可能性の一つである「世界でたった1枚、自分だけの”瓦坐(コースター)”」を作ってみましょう。 オリジナルデザインはもちろん、あらかじめ用意してある各種和紋様のデザインからお選びいただくこともできます。 感性溢れる豊かな作品づくりにチャレンジしてみてください。 体験スケジュール 9:00~(20分) 瓦師 道上大輔氏(大栄窯業株社長)からのメッセージ -「瓦の未来創り」- 【ギャラリー土坐】にてスライドをご覧いただきながらお話します。 9:20~11:20 世界に一つだけオリジナル瓦コースターづくり体験 ※開始は9時~14時の間であれば、お客様のご希望の時間で始められます。

- 5歳~100歳

- 1時間以内

- 11:00

国産線香の約70%が淡路島で製造されています。その中でも江井地区は製造元が集まっており、町の中を歩くとお香のいい香りがします。環境省の『香りの風景100選』にも選定されているほどです。創業明治38年、昔ながらの手づくり製造を守るお香の製造元を訪れて、香司(こうし)と呼ばれる香りのマイスターから、淡路島の線香の歴史や香りの知識、製造過程を学び、製造工程の一部をベテランの職人さんからレクチャーを受けながら、体験できる貴重な体験です。 国内線香のシェアの約70%を占める淡路島の線香の製造元で「香司(こうし)」と呼ばれる香りのマイスターから淡路島線香づくりの歴史や香りの知識、昔ながらの製造工程など見学しお香のいろはを学んだ後、ベテランの職人さんからレクチャーをを受け、実際の製造過程の一部を体験します。 職人さんから話を聴ける貴重な機会です! ※体験は、盆切(ぼんきり)と生付け(なまつけ)を行います。

- 5歳~100歳

- 1~2時間

- 11:00

国産線香の約70%が淡路島で製造されています。その中でも江井地区は製造元が集まっており、町の中を歩くとお香のいい香りがします。環境省の『香りの風景100選』にも選定されているほどです。創業明治38年、昔ながらの手づくり製造を守るお香の製造元を訪れて、香司(こうし)と呼ばれる香りのマイスターから、淡路島の線香の歴史や香りの知識、製造過程を学び、オリジナルのお香をつくる体験ができます。 国内線香の約70%を占める淡路島の線香の製造元で「香司(こうし)」と呼ばれる香りのマイスターから淡路島線香づくりの歴史や香りの知識、昔ながらの製造工程など見学しお香のいろはを学んだ後、いよいよお香づくりへ! お香の色を選び、材料と水を乳鉢に入れ捏(こ)ねていきます。 お好みの香料をブレンドし再び捏ね、抜型などを使って成形します。 お家へ持ち帰り、1週間ほどしっかり乾燥させお香のできあがり! お家でも自分好みでつくった香りの体験ができます。 【体験スケジュール】 11:00 集合 淡路梅薫堂江井工場内で昔ながらの線香の製造工程を見学(30分) 11:30 香司(生産者)からお香の歴史や香りの知識を学びお香づくり体験(80分) 12:50 終了予定

- 5歳~100歳

- 1~2時間

- 11:00

国産線香の約70%が淡路島で製造されています。その中でも江井地区は製造元が集まっており、町の中を歩くとお香のいい香りがします。環境省の『香りの風景100選』にも選定されているほどです。創業明治38年、昔ながらの手づくり製造を守るお香の製造元を訪れて、香司(こうし)と呼ばれる香りのマイスターから、淡路島の線香の歴史や香りの知識、製造過程を学び、オリジナルの匂い袋を作る体験ができます。 国内線香のシェアの約70%を占める淡路島の線香の製造元で「香司(こうし)」と呼ばれる香りのマイスターから淡路島線香づくりの歴史や香りの知識、昔ながらの製造工程など見学しお香のいろはを学んだ後、いよいよ匂い袋体験へ、自分好みの香り原料を調合し、お好みの袋に入れるオリジナルの匂い袋を作って、お家でも香りを楽しむことができます。 【体験スケジュール】 11:00 集合 淡路梅薫堂江井工場内で昔ながらの線香の製造工程を見学 11:30 香司(生産者)からお香の歴史や香りの知識を学び匂い袋づくり体験(50分) 12:20 終了予定

- 13歳~100歳

- 3~4時間

- 10:00

1400年の歴史をもち、神社仏閣をはじめ日本の家屋を守ってきた瓦。中でも設計図もなく、型も使わずに、自分の眼で図面を見ながら頭の中に設計図を描き、指先の感覚と手作りのヘラのみで仕上げていく”匠の技の持ち主『鬼師』”。200万年以上前の土「なめ土」を使い手作業で作る鬼瓦づくりを『鬼師』から個別に教わりながら世界で一つの鬼瓦をつくることができます。 淡路島は、日本の瓦の三大産地の一つで、なかでも「いぶし銀」に輝くいぶし瓦の製造量は日本一を誇ります。 瓦には1400年以上の歴史があり、淡路島では400年以上前から瓦造りが続いています。 しかも、淡路瓦に使われる土は、200万年以上前の土が今でも使われており、非常に粒子が細かく「なめ土」といって、窯で焼く(燻す)ことにより、非常に美しいいぶし銀に輝くいぶし瓦が誕生します。 また、日本では古くから魔除けとして、屋根に鬼瓦が飾られてきました。 この鬼瓦は、今でも機械を使わずに、「鬼師」が手作りで一つ一つ丁寧に作ります。 普段、鬼師が鬼瓦を作っている姿を目にすることはありませんが、この体験では、鬼師の匠の技を間近でご覧いただき、一緒に鬼瓦をつくることができます。 1組限定ですので、他の人に気兼ねすることも気を遣うこともなく、鬼瓦づくりができます。 鬼師に聞きたいことや作り方でわからないことがあれば、いつでもなんでも聞くことができ、プライベート感覚で伝統の技に触れることができる体験となっております。 【手 順】 1.イメージの下書き(事前に下書きしたものをお持ちいただくこともできます) 2.鬼瓦のデザインを決める 3.鬼師とともに、瓦粘土(なめ土)を使い、大まかな形にしていく 4.養生させる(この間に昼食〈各自〉) 5.細かな部分をヘラと指先を使い仕上げていく 6.完成(鬼師と記念撮影もできます) ※作品は、この後、丁寧に乾燥し焼き上げ約2か月後にお届けします。 ※昼食は、施設内で淡路島名物「かわら焼き」が食べられます(別途料金必要)

最近チェックしたプラン

少々お待ちください